女学生喷浆❌❌❌自慰事件背后:青少年心理健康与教育的深层反思

当“女学生喷浆”事件成为舆论焦点时,这场看似简单的个体行为背后,折射出的却是青少年心理健康与社会环境之间的复杂关联。近年来,越来越多的案例表明,青少年在面对成长压力时,可能会采取极端方式寻求心理平衡。这种现象不仅令人痛心,更需要社会各界以建设性视角重新审视教育方式、家庭教育和社会支持体系。

一、喷浆事件:表象与深层诱因

表面来看,这类事件往往被简化为“叛逆行为”或“寻求关注”。但深入分析可以发现,青少年选择极端方式背后,往往是多重压力的叠加——学业竞争、家庭期待、社交焦虑,甚至包括对自我认知的困惑。以“喷浆”为例,这种行为本身可能是青少年在面对无处宣泄的负面情绪时,选择的一种“破坏性释放”。这种选择的背后,折射出的是心理健康教育的不足与社会支持网络的缺失。

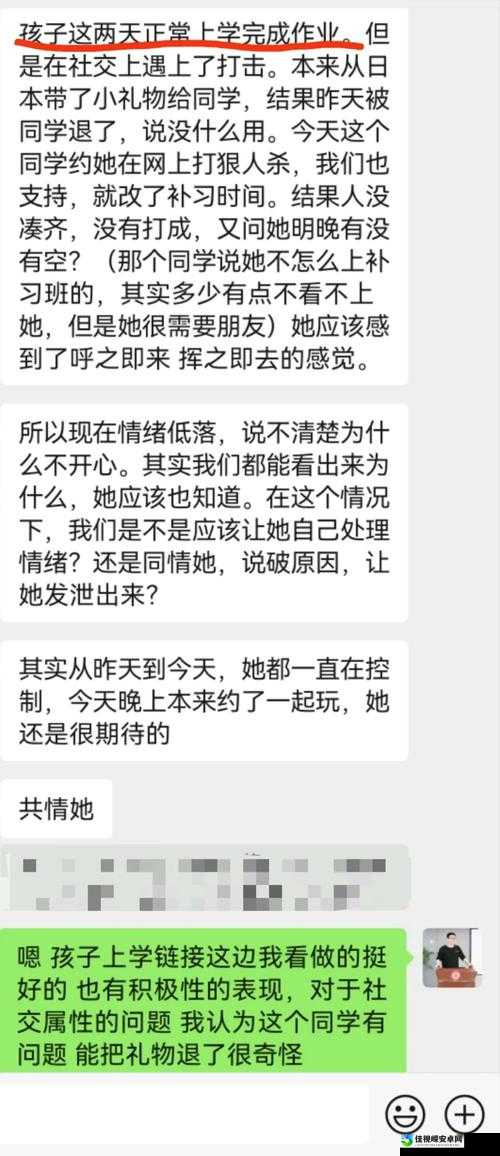

二、家庭教育:理解与界限的平衡

在家庭教育中,过度强调成绩或完美表现的父母,往往忽视了青少年对情感支持的刚需。一位心理咨询师曾提到,许多家长在面对孩子的异常行为时,第一反应是“责备”而非“倾听”。这种单向沟通模式,不仅可能加剧孩子的孤独感,还可能将原本可以通过对话解决的问题推向极端。建立健康的家校关系,需要家长学会放下权威心态,真正关注孩子的内心需求。

三、学校教育:心理健康课程的缺口

目前,许多学校的心理健康教育仍停留在表面。课程设置中,心理课往往被边缘化,甚至沦为“走过场”的形式。一项针对中学生的调查显示,超过60%的学生在遇到心理困扰时,首先想到的是“自我消化”,而非寻求专业帮助。学校需要重新设计心理健康课程,将其融入日常教育体系,并为学生提供可信赖的倾诉渠道。

四、社会支持:构建多元化的保护网

除了家庭和学校,社会环境对青少年心理健康的影响不容忽视。媒体对类似事件的报道,若过度聚焦个体行为而忽略深层原因,容易加深公众对青少年的偏见。相反,通过传播心理健康知识、推广积极应对压力的案例,可以为青少年营造更包容的成长氛围。

五、未来的方向:从“评判”到“支持”

面对类似事件,我们需要建立更理性的讨论框架。与其简单地“谴责”或“猎奇”,不如思考如何为青少年提供更多元的出口。这包括:

1. 加强心理健康筛查:定期为学生提供心理评估服务,及早发现潜在问题。

2. 培养情绪管理能力:通过团体活动、艺术疗法等方式,帮助青少年学会表达与调节情绪。

3. 营造零污名环境:打破“寻求帮助是软弱”的偏见,让心理健康问题如同感冒发烧般被自然对待。

每一个看似“叛逆”的行为背后,都可能隐藏着呼救的信号。当我们以更包容的态度看待“女学生喷浆”事件时,看到的不只是一次错误,而是一个亟待改善的教育生态。唯有从理解出发,为青少年搭建起坚实的保护网,才能真正帮助他们走出困惑,迈向健康成长的道路。