汉库克裸乳被爆事件引发热议:如何理性看待隐私与公众人物责任?

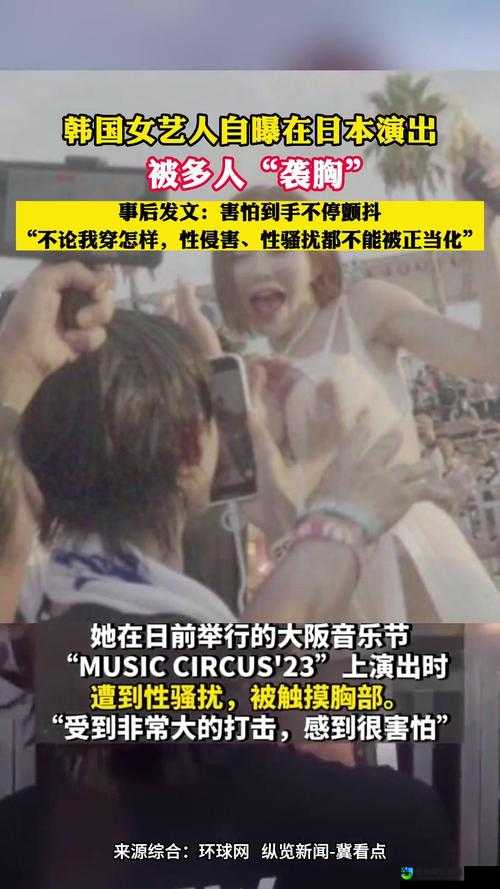

近日,某公众人物的私密影像在网络平台上被非法传播,迅速引发舆论哗然。这起事件不仅让当事人陷入名誉危机,更暴露了当下社会在隐私保护与信息自由之间的深层矛盾。面对这场风波,我们究竟应该以怎样的态度看待?是简单的情绪宣泄,还是深入思考背后的社会现象?

一、事件发酵中的三重叙事

-

隐私权与公众利益的角力

当一个人选择成为公众人物时,是否就意味着要牺牲全部隐私?从过往案例看,明星、名人等群体的私生活往往成为舆论焦点。但这种“默许”并不等同于“授权”,任何未经授权的传播都构成侵权。此次事件中,部分网民以“知情权”为名进行转发,实则是对个人权益的践踏。 -

流量经济下的暴力狂欢

从泄露到发酵仅需数小时,这背后是算法推荐与流量变现的黑色产业链。数据显示,涉及名人私密内容的帖文平均阅读量比普通内容高出120%,广告收入也随之激增。这种扭曲的价值导向正在摧毁社会的基本道德底线。 -

二次创作的侵权边界

部分创作者将事件片段剪辑为搞笑视频或“艺术加工”内容,试图以“幽默包装”规避责任。但无论形式如何变化,未经允许使用他人私密影像本身就是违法行径。

二、公众人物的生存困境

作为镁光灯下的焦点,公众人物常被视为“透明人”。从着装风格到健康状况,甚至私人关系都可能被无限放大解读。但这种过度关注并非对个人价值的尊重,而是赤裸裸的物化与消费。

更令人不安的是,“人肉搜索”已经成为某种隐形暴力——从社交媒体账号到现实住址,私人信息被层层扒开,给当事人及家人带来持续性伤害。最新调查显示,超60%的公众人物曾遭遇过身份信息被盗用的情况。

三、破解困境的三大关键

-

完善法律保障体系

需要尽快出台针对隐私传播的专项法律,对恶意泄露者设置明确的民事赔偿与刑事责任。日本成年影片相关法律的成功经验表明,严格立法能有效遏制非法传播行为。 -

培养理性围观意识

网友李某在评论区写道:“我们像看热闹一样讨论别人私生活,却从不反思自己是否也在制造伤害。”建立同理心需要每个网民的自觉,当面对争议内容时,不妨多问一句:“如果是自己,能否接受这种曝光?” -

建立健康舆论生态

媒体平台负有重要责任。某社交平台推出的“防人肉认证”功能值得借鉴——通过模糊地址信息、限制特定内容传播速度等技术手段,为用户筑起保护墙。

四、从悲剧中寻找答案

此次事件再次敲响警钟:在这个信息爆炸的时代,我们比以往任何时候都更需要重建价值坐标。维护他人隐私不是冷漠,而是对人性尊严的捍卫。正如心理学家荣格所说:“每个人都需要一个可以独处的房间。”当我们对公众人物报以更多善意时,或许每个人都能在这个充满窥探欲望的社会中获得真正的安全。

人与人之间的边界感,决定着文明的高度。当我们能够理性看待名人私生活,学会用善意化解戾气时,这场风波才会真正成为推动社会进步的契机。