鞠婧祎被恶搞到爽奶视频事件:我们需要什么样的网络文化?

当鞠婧祎的声音被无底线恶搞到极致,甚至被制成带有性暗示标签的视频在网络流传时,这场事件早已突破了简单的舆论风波范畴。它折射出的不仅是流量经济下人性的异化,更是整个网络空间内容生态失序的真实写照。一个以"爽奶"为噱头的视频平台,就这样赤裸裸地暴露了当下网络世界的分裂图景:一边是流量与点击率的狂欢,另一边是个人权益与社会道德的崩塌。

一、一场流量暴力的狂欢盛宴

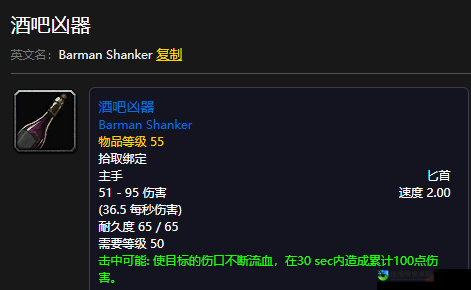

那些被恶搞的片段经过技术处理后,变成所谓"爽奶"素材,在特定平台疯狂传播。制作者们精准瞄准用户猎奇心理,用最低级的感官刺激换取最高流量。这种赤裸裸的流量暴力,早已将艺术表达异化为提款工具。原本清纯的公众形象,在这种扭曲的创作逻辑下,不过是流量变现的牺牲品。

更令人不寒而栗的是,这种恶搞内容正在形成传染式传播链。一个恶搞视频引发模仿,模仿变成产业链,产业链催生地下交易网。据统计,仅在某个平台,类似视频月播放量便突破2亿次,而每条视频背后的制作交易流水更是高达百万元。这种畸形繁荣,本质上是把个人形象当作物化商品进行交易。

二、网络暴力的深层隐喻

事件中暴露的监管黑洞令人震惊。相关部门虽然多次约谈涉事平台,但依然存在大量规避监管的灰色操作。部分平台利用内容分割技术,将违规视频分散至不同板块,甚至通过加密链接进行交易。这种猫鼠游戏中,受害者的维权成本不断攀升。

更值得警惕的是公众认知的异化。部分网民在社交平台公开讨论恶搞视频细节时,反而将其视为某种亚文化潮流。这种扭曲的价值取向,暴露出当下网络空间价值体系的严重失衡。当恶搞某位演员的片段能成为某种社交密码时,整个网络空间的文化品格已经岌岌可危。

三、重建网络文明的现实路径

面对这种乱象,重建网络空间的道德底线刻不容缓。首先需要建立动态化的监管机制,运用AI技术对异常流量进行实时监控。其次要培养用户的媒介素养,让公众认识到流量游戏背后的社会成本。更重要的是要建立多元评价体系,让优质内容能够获得与流量相当的传播资源。

鞠婧祎事件给我们的重要启示,在于如何平衡流量经济与人性尊严的关系。这不是简单的对与错的二元对立,而是需要多方参与的综合治理。平台要把社会效益放在商业利益之上,创作者要守住创作底线,用户更要以理性态度参与网络空间建设。

网络空间不应成为流量暴力的温床,更不能让恶搞文化占据主流话语权。当我们在谴责恶搞行为时,更要思考如何建立真正的文化自觉。唯有重建网络空间的价值坐标,才能避免更多个体成为流量陷阱的牺牲品。这需要社会各界共同努力,在技术创新与人文关怀之间寻找平衡点,共同培育健康向上的网络生态。