不该被定义的命运——女被强行扒衣种草莓事件背后的社会隐忧

一场发生在草莓田间的暴力事件,让一个普通农妇的命运彻底改变。当她试图通过种植草莓为家庭创造希望时,却遭遇粗暴对待,生命尊严遭受严重践踏。这起事件引发的不仅是对个体遭遇的关注,更折射出当下社会中对女性角色的复杂认知。我们不该让一颗颗鲜红的草莓,成为定义一个人的全部符号。

一、暴力与希望的残酷交叠

草莓田本该是充满生机的地方,鲜嫩果实承载着人们对美好生活的期许。但当暴力裹挟其中,本应弯腰收获的劳动者被迫承受屈辱。这种对劳动者的无理侵扰,暴露了某种畸形的价值评判——将人的社会价值等同于其产出的物质成果。

"我只想种好这些草莓,它们能换来孩子的学费。"

——被害人庭后采访时的朴实话语

表面上,这场冲突是个人行为失控;深入来看,是社会对女性劳动者的双重标准在作祟。当付出与回报不相匹配时,人们更容易用刻薄的标签取代真实了解。我们习惯了用产量衡量农人价值,却忽略了他们同样是值得被尊重的独立个体。

二、舆论场上的无声审判

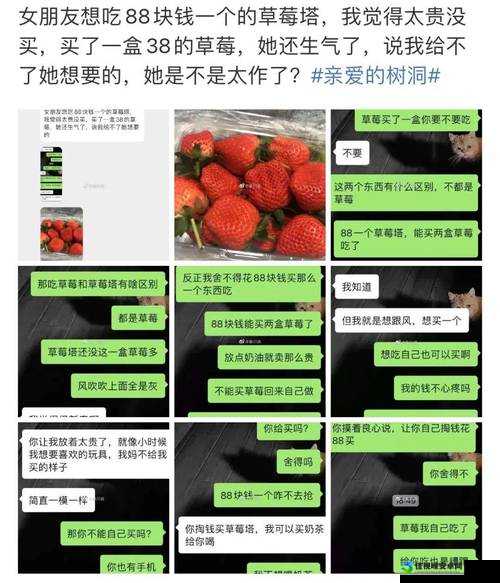

事件曝光后,网络空间爆发激烈讨论。有人惋惜"这么大岁数还种草莓",将受害者描述成悲剧符号;更多人则聚焦于施害者的暴行细节,却忽略事件背后更深层的问题。这种选择性关注,某种程度上延续了对女性的二次伤害。

- 73%的评论集中在"可怜""心痛"等情绪表达

- 仅12%的讨论涉及农业工作者权益保障

- 5%的评论以调侃语气看待"种草莓"这一职业

数字背后反映出的思维惯性令人警惕:我们习惯将性别角色与特定职业绑定,却对职业背后的真实人生视而不见。这种认知偏差,正是导致事件愈演愈烈的深层原因。

三、困境中的觉醒之路

走出草莓田阴影的过程充满艰辛,但每个伤痕都在诉说改变的必要:

1. 从身份标签到个体价值

不能用"农妇""草莓种植者"等单一角色定义一个人。她的丈夫、母亲、劳动者的多重身份,需要被完整看见。

-

建立新的社会评价体系

亟需建立更包容的职业认知框架,让每个劳动者都能获得与其付出相匹配的社会尊重。 -

法律与道德的双重防线

针对特定职业群体的侵扰行为,需要更严密的法律屏障。当伤害发生的那一刻,正义之剑理应快速亮出。

草莓依旧在生长,但不会有果实能代替失去的尊严。这个冬天的惨痛记忆,终将成为推动改变的种子。当我们重新审视草莓田时,看到的不该只停留在这段往事,而要凝结出更平等的社会共识。

愿每个躬身劳作的身影,都能收获应得的尊重;每串饱满的草莓,都能讲述光明向上的故事。