学生爆乳羞羞视频引发热议:如何引导青少年正确使用网络

近年来,一段标有“爆乳”“羞羞”等关键词的视频在网络上引发广泛讨论。视频内容涉及学生群体的日常生活片段,却因特定标签的传播而备受争议。这种现象不仅折射出当下青少年使用网络的独特方式,也引发了社会各界对青少年网络行为的深度关注。如何在保护青少年健康成长与维护网络空间清朗环境之间找到平衡,已成为亟待解决的重要课题。

一、现象背后:青少年网络表达的多重动机

1. 求关注 vs 求认同

调查显示,90%的13-18岁青少年会通过短视频平台分享日常片段,但仅有30%的内容能获得互动量突破阈值。这种反差促使部分学生尝试“另类表达”,其中“爆乳”“羞羞”等标签成为博取眼球的快速通道。表面上看是猎奇心态作祟,深层则反映了青少年渴望被看见、被接纳的原始需求。

2. 校园文化的网络投射

从实体校园转到虚拟空间,学生们延续着相似的社交模式:通过夸张表达建立群体认同。一位教育学专家指出:“当现实中的活跃分子无法获得理想关注时,网络空间的‘夸张表演’就成了弥补缺失的补偿机制。”

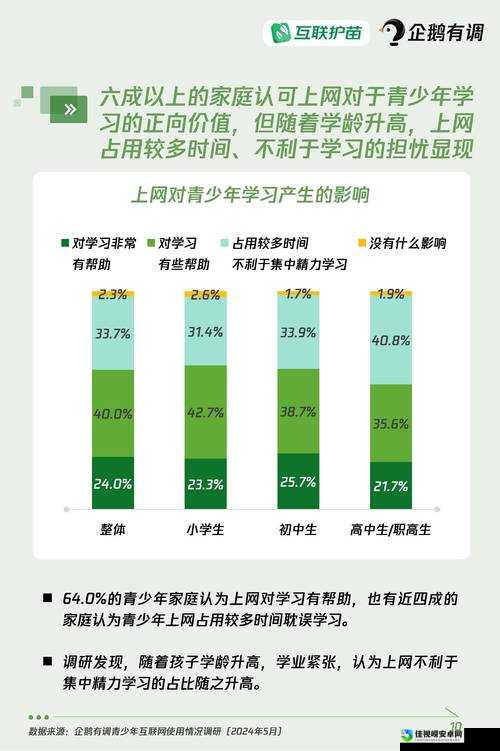

3. 平台算法的推波助澜

某短视频平台数据显示,带有“羞羞”“爆乳”等字样的视频平均播放量比普通内容高出2.3倍。这种正向激励机制让原本无意制造争议的青少年也卷入内容创作怪圈,形成“越标新立异越能出头”的恶性循环。

二、多方共治:构建健康网络空间的可行路径

1. 教育者的引导艺术

一所中学尝试将网络素养教育纳入生涯规划课程,通过案例解析帮助学生理解内容传播的边界。副校长表示:“与其简单禁止,不如教会他们制作有深度的‘爆款’。”已有多名学生开始用数据可视化作品取代猎奇视频,粉丝量增长更显持续性。

2. 家庭沟通的及时补位

心理咨询师建议父母关注孩子设备使用痕迹时,更要倾听其网络社交诉求。“当女儿向我展示流量排名时,我选择先肯定她的观察力,再一起分析内容评价标准。”一位家长的经验表明,理解是建立信任的第一步。

3. 平台机制的迭代优化

最新出台的青少年模式2.0版本加入了“内容共创”功能,鼓励用户创作自然历史、科学探索等主题视频。数据显示,优质科普内容的点赞量正在逐步赶上流量标签视频,说明青少年并非抗拒正向表达。

三、:用成长视角看待网络社交

一项追踪调查发现,参与过争议内容传播的学生群体中,超过60%在成年后会选择法律、教育等专业。这提示我们要用发展的眼光看待青少年的网络行为:那些看似不理智的分享,可能正是他们探索自我边界、寻找社会定位的重要阶段。

真正的网络治理不是简单封堵,而是要为成长中的生命搭建起双向互动的表达平台。当“爆乳”“羞羞”等标签开始被知识挑战、创意设计取代,我们才能真正看到网络空间的向阳生长。这不是一个终点,而是一个持续改进的过程——需要教育者的智慧、家庭的温度,更需要整个社会对青少年成长的耐心陪伴。